誰も試みなかった

草双紙から迫る謎の浮世絵師写楽の正体

”戯作者たちが作り上げた? 能役者斉藤十郎兵衛写楽説”

世田谷区主催[学びのプレゼン~学習活動発表会] 2012年12月1日(土) 午後1時30分~

場所:教育センター3階「ぎんが」(世田谷区弦巻3-16-8)

☆草双紙の視点から、管見により、知り得ないことは江湖の知識人に教えを乞いつつ、浮世絵師

「東洲斎写楽の正体」の真相・真実を発表。

最近の科学的調査で、写楽絵に瀬戸物の釉薬が使用されていることが判明した。十

返舎一九には『忠臣瀬戸物蔵』という戯作がある。曲亭馬琴は「十返舎一九は浮世

絵を学び・・・その画拙ければとあり、山東京伝(画号北尾政演)については「画もま

た得意ならず」と記述しているが、美術史上で、京伝は浮世絵北尾派の俊英であ

る。馬琴の間違いである。これらは一九が写楽であることの一つの論証と捉えるこ

とができる。

nsaijkin楽絵には瀬戸物の釉薬も用いられていたことが科学分析で判明

した返☆ いつの日か! 書籍・TV・新聞・雑誌等で、歴史の神様が降りた歴史研究者による、論証を

遥かに超える「東洲斎写楽の正体」の論証が登場して欲しいと思います・・・2014年3月。

◇発表内容※著作権の存在が当方にあり、無断での転載等、知的所有権の侵害を禁止します。

十返舎一九は写楽=能役者斉藤十郎兵衛派からも「写楽と出会った、あるいは写楽を知る」人物と認知

されています。当然一九の心友式亭三馬も写楽と面識があったか、噂で情報を得ていたでしょう。写楽

と同時代同業界人の式亭三馬の『稗史億説年代記』と一九の草双紙『初登山手習方

帖』に『(東洲斎)写楽』が登場します。この両本をスルーして東洲斎写楽の正体は明ら

かにすることは乱暴な研究、いや研究とは普通は言いませんが、それで写楽の正体

云々をよく論じられるナァと不思議です。『初登山手習方帖』は、広く・深く歴史を研究しな

いと解けないことは分かります。ですから日本で誰も解いていはいません。管見ではこ

の日本ではこのHPだけです。

東洲斎写楽は、閏年寛政6年5月から翌年寛政7年2月までのわずか10ヶ月の間に、役者絵、相撲絵な

ど百四十数枚の浮世絵を出版し、忽然と消えた浮世絵師です。この謎の浮世絵師写楽の正体は諸説

紛々で、葛飾北斎など浮世絵師説、山東京伝(号北尾政寅)、十返舎一九(号一楽亭栄水?)、式亭三馬

など戯作者が絵も巧みに描くことから戯作者説、外国人説等、写楽別人説が30を越え、論証を戦わせて

いました。ところが、今日では、考証家で数々の名著を残した、神田雉子町の草分け名主斉藤月岑が追

補した、天保15年(1844)刊『増補・浮世絵類考』に、「写楽が天明寛政年中の人で、俗称斉藤十郎兵衛

江戸八丁堀に住み、阿波候(蜂須賀家)の能役者也 号 東洲斎」との記述があり、また、昭和52年には

中野三敏氏が、歌舞伎役者瀬川冨三郎著、化政期刊行『諸家人名江戸方角分』で、「(故人)号写楽斎

(八丁掘)地蔵橋」を発見。これを裏付けるように、平成9年埼玉県越谷市の法光寺の斉藤家の過去帳か

ら、戒名の他に「八丁掘地蔵橋/阿波殿御内斉藤十良兵衛/行年58年」の記述を発見しました(この斉

藤十郎兵衛が能役者であるかは分かりませんが)。ジグソーパズルのように嵌めていくと、「写楽の正体

は、地蔵橋に住む、阿波候のお抱え能役者斎斉藤十郎兵衛」で決着したかのようにみえました。もとも

と、斉藤十郎兵衛という名の能役者が実存したことは、文化10年、文化12年の『御能明細書』に、脇役の

お伴や家来(ワキレツ)での出演記録がありました。流儀は宝生流で、座(組合)は喜多流です。(この斉

藤十郎兵衛が阿波候お抱えであったか分かりません)。写楽は能役者斉藤十郎兵衛と言われれば、そう

かなの範疇で、曖昧模糊の状態です。

※この項に付いては、ジグソーパズル、パッチワークのように何故か込み入っているので、後尾に、内田

千鶴子氏が写楽=斉藤十郎兵衛の根拠の一つとした、『重修猿楽伝記』『猿楽分限帳』やその他資料も

絡め整理しています。『重修猿楽伝記』『猿楽分限帳』に出てくる能役者斉藤十郎兵衛の家は代々、与右

衛門と十郎兵衛を交互に名乗って来た家柄で、親が与右衛門であれば、子は十郎兵衛、孫は与右衛

門、曾孫は十郎兵衛となります。ただ、男の子が3人いたら3人が十郎兵衛で、成人して親になると、全

員、与右衛門になるのでしょうか? 家職を継いだ者が十郎兵衛・与右衛門と名乗ると、考えるのが妥当

でしょうね。家職を継がなければ、天下晴れて好きな道の浮世絵師に。家督を継いだ者は能役者に邁進

する。長子ひとりっ子が浮世絵師になりたいと云えば、養子・婿に能役者を継がせる。この様に考えるの

が、真面(まとも)でしょう。寛政には武家社会では実子が死んだことにして入れ子(養子)が流行って禁止

令が出ています。

お上も口喧しい、連座制の世、親戚縁者も口喧しい時代である。中年の能役者斎斉藤十郎兵衛(江戸

時代での33歳)が写楽であるならば、家督を継ぎ、やがて我が子も家督を継ぐ身で、家庭もあり、覚悟の

ない、中途半端のどつちつかずの人物を蔦重また武骨の阿波公は好まなかったが、お抱えの能役者が

絵が得意であることは藩(阿波公)の誉れで、隠すことではなく他藩にもその才能をアピールする材料で

す。藩の御用絵師と能役者とどちら薄給か知りませんが、長府藩の御用絵師狩野芳崖(1828~88)のよ

うに阿波藩の御用絵師にならなくとも、殿様の肖像画や慶事の行事に鶴亀や松竹梅の絵を描いて進呈

すれば、下積みのストレスの解消になるし、殿様の下賜もあったでしょう。例えば幕府御用絵師の給料は

安いが、大名の依頼の筆功料のアルバイトでの稼ぎが多かったようです。その例もあることなので堂々と

特技を活かす手立てありました。ところが一枚の絵も発見できず、絵の噂も藩内・外の記録がありませ

ん。こんな簡単な理屈が分らないか不思議です。そして33歳に突如江戸でデビューを役者絵でしたこと

になっています。

不知の当方は「能役者斎斉藤十郎兵衛=東洲斎写楽」説の論証は成立しないのではと思っています。

現在ではありえないのです。

ちなみに蔦重は十郎兵衛と同じ33歳の歳には一流版元の並ぶ日本橋通油町に進出しています。お能

関係者と交流もある松平定信は観世流で、将軍補佐職に就いています。また能役者が役者絵を描いて

も、草双紙の戯作者のように、幕政をおちょくっているわけではなく、歌麿のように美人画や猥らな浮世絵

でもなく、役者絵を描いたぐらいならば、95%の絵師はお縄になっていません、また風俗取締に抵触して

いても、慶応の幕末まで続いた斉藤家であるなら、家元や親戚・祖父母・両親から「非番だからと家元の

稽古にも行かず、時間をもてあましてはご先祖に申し訳ありません。芸道は日々精進です.我が子の行く

末のことも考えなさい」と叱責されるぐらいですが、それほど遊蕩者が家を継ぐことはなかったでしょう。連

座制の時代ですから家族も罪を被ることになります。遠山の金さんの家庭環境とは違います。また東洲

(州)齋は東の洲で八丁堀(写楽が居住?)を示すそうですが、八丁堀は洲ではなく堀の囲いで、江戸地

図からすれば砂州の鉄炮州(中央区湊町・明石町一帯)、中州の新川、或いは大川を渡って深川辺りが

相応しい東の洲ということが分かります。写楽と同じ時代の同じ江戸の同業界人(十返舎一九の心友)式

亭三馬作『稗史億説年代記』にある浮世絵師一覧絵図「倭画巧名尽」の地図では、確かに右手少し上

(寅の方向)の孤立した小島に「写楽」と描かれています。これを江戸地図のルールに従えば西が上で東

は下になりますから「写楽」は北の位置になります。ただ「倭画巧名尽」の地図は、住まいでなく、絵師の

流派の系図と捉える学者(梅原 猛)もいますが、それは間違いだと思われます。なぜならば『岡場遊郭

考』に天明期の「遊国図(江戸遊里花)というのがあるかです。ただ、「倭画巧名尽」の地図は東西南北を

表示する文字がりませんから、今では流派が正解と思います。

◎重要

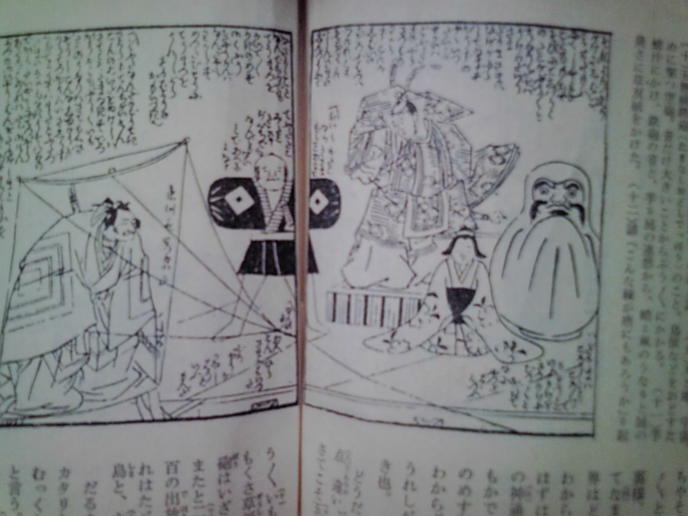

寛政8年(1796)の新春に十編舎一九作・画『初登山手習方帖』が榎本屋吉兵衛から発刊されました。そ

の中に東洲斎写楽の落款のある凧に描いた役者絵が登場します。写楽の正体を解く唯一の手がかりと

いってもいいでしょう。この「絵解き」をスルーし、能役者斉藤十郎兵衛は写楽と主張するのは、研究や探

求の行動からすれば褒められることではありません。

ようするに能役者斉藤十郎兵衛の研究で、写楽の研究ではないということです。十編(返)舎一九の作品

があるのですから。

なお一九は写楽=能役者斉藤十郎兵衛派からも「写楽と出会った、あるいは写楽を知る」人物と認知さ

れています。当然一九の心友三馬も写楽と面識があったか、噂で情報を得ていたでしょう。写楽に触れた

『稗史億説年代記』の作品があるのですから。昨今、阿波藩の能役者斉藤十郎兵は、絵に心得がにため

に奇抜な役者絵が表現できたという新説まで飛び出している。

詳しくは後述していますが、『初登山手習方帖』は文庫本ほどのサイズで、『 江戸の戯作絵本(四)末期

黄表紙集』現代教養文庫(社会思想社)に収められいます。(江戸後期流行の)虫眼鏡(拡大鏡)で絵解

きをすると、写楽が十返舎一九であることに納得がいきます。拡大鏡で原本を覗いてください。まず、この

行動を欠かして写楽の正体云々は止めた方がいいでしょう。なおこの草双紙『初登山手習方帖』の読者

層と浮世絵購入者のターゲットはオーバーラップします。

そして結論を言えば、能役者斉藤十郎兵衛が東洲斎写楽とする裏付けは論理的には疑問符が多く破

綻していますが「事実は小説より奇なり」ですから100%ないとは言えませんが、不毛のような気もします。

「写楽の雅号が五文字の奇数なのか? そこが論争の最後の決めてになりますが、ここでは発表しませ

ん。

能役者斉藤十郎兵衛が写楽とするには、不明な点が多く、また、斉藤月岑の『増補・浮世絵類考』は、

豊島町に住む鎌倉屋豊助の蔵本を借用し、そのまま書き入れたものです。(鎌倉屋は江戸に数店ありま

すが、豊島町の豊助は見当たりません)。また、文化10年3月14日に山東京伝・山東京山と加藤曳尾庵と

共に谷文晁を訪問し、「連画」の催しに参加しているように、加藤曳尾庵の写楽の知識は京伝、京山から

得たのでしょう。

写楽とされる阿波候(蜂須賀家)お抱えの斉藤十郎兵衛は、写楽デビューの寛政6年の時は33歳前後で

す。渡来人ならともかく、浮世絵も花鳥風月、達磨、干支の絵一つも発見できず、絵を描いたという噂や

行跡が残っていません。もちろん、独学か、師匠について学んだかも分かりません。茅場町の八丁堀は

町奉行与力同心が組屋敷に住み、目を光らせていたので、その敷地内はセキュリテーが最高の場所で、

文化人には人気がありました。一方、八丁掘の与力同心は、町の風聞を文化人から聴き取る、監視する

というメリットもありました。特に寛政改革の松平定信は、風聞探索に隠密が賄賂受け取ったりしないか、

隠密に隠密を付けるという、現代政治用語でいう身体検査が厳しかった人物です。そんな時代と場所(交

番・警察寄宿舎に隣接)で、家族、親、親戚、八丁掘に住む多くの能役者の同業者、そして、家元にも知

れずに、また、絵の道具の筆・紙の問屋、支払い先の味噌屋・八百屋など、世間・近所にも感知されず

(それぞれのネットワークをすり抜け)、絵を描いていたことを隠し通せたのも、不自然と言わざるを得ま

せん。(隠さずとも、廃嫡という方法もありますし、家督は兄弟・養子に譲り、堂々と大名お抱えの絵師ま

た、市井の浮世絵師になる道もありました)。しかしながら、斉藤十郎兵衛は、近所のネットワークで蔦屋

重三郎と知り合い、浮世絵を出版したそうですが、なんでもありの現代ですから、なんでもOKとはいえ、

論理性、蓋然性も欠如した展開です。例えば、能役者斉藤十郎兵衛が、何歳の時でもいいのですが、書

画の鶴亀の絵を数十枚描いたからといって、お上や家元は、褒めこそしますが、叱責することはないでし

ょう。浮世絵師も筆を初めて手にして描いた絵が、役者絵なんってことはありません。天才画家能役者斉

藤十郎兵衛の絵や噂が発見されるまで、能役者斉藤十郎兵衛が東洲斎写楽という線は描けません。ま

た斉藤十郎兵衛という人物は、稽古嫌いで、家元の稽古にも出ないようですから、文化10年、文化12年

の『御能明細書』の能役者斉藤十郎兵衛は、写楽と認定される人物とは別人でしょう。

「斉藤十」のアナグラムで「東洲斎」は、始めに雅名を東洲斎と決めて、それから、姓名の上から、なぜ

か3字の斉藤十の配列を当て嵌めたもので、運良く嵌まり、それは、付会にしても見事です。傑作です。し

かし、下に付ける斎・亭・舎・庵は別の意味があります。アナグラムならば名も郎兵衛から引き出さなけれ

ばなりません。普通は名前と名字を逆にしますが、残りの郎兵衛を連結して「東洲斎郎兵衛」でなけれ

ば、名に写楽を付けたいのなら斉藤写楽でもいいでしょう。実際、斉藤写楽・号東洲称藤十郎(文化3年5

月17日行年61・・・海禅寺)が実在しています(「浮世絵類考の遍歴」添付の参照)。「東洲斎写楽」の名

に、魂を入れなかったのでしょうか? 浮世絵師は本州にごまんといます。競争も大変ですが、能役者斉

藤十郎兵衛は、目利きの蔦屋に、耕書堂の起死回生に抜擢されるほどの浮世絵師ですから、さぞ、茅場

町界隈に知れ渡っていたでしょう。親は、セリフもないお伴、家来を演ずることだけの能役者を即刻廃業

させるべきでした。家元や高弟ならともかく、下積みの能役者が役の不満とストレスで廃業しても、誰ひと

り咎める人はいません。そして、斉藤十郎兵衛が東洲斎写楽であることを伏せるのであるならば、蔦屋の

管理の傘の下で暮らすことです。(1年ほど旅に出ると言って)十返舎一九のように蔦屋の家に居候(食

客)になることです。残念ながら、能役者斉藤十郎兵衛=写楽説を論理的展開をするには、能役者斉藤

十郎兵衛が描いた「絵」が出現するまでやはり難しいようです。

『風姿花伝』などの著作のある世阿弥は、後継者について、「たとえ一子たりと言ふとも、不器量の者

には伝ふべからず」「家、家にあらず。次ぐをもって家とす。人、人にあらず。知るをもって人とす」と、言っ

ています。実際、世阿弥の芸を継いだのは娘婿でした。

そして、写楽が活躍した当時は、斉藤月岑(1804~1878)が生まれてなく、『増補・浮世絵類考』は、当時

から50年後に書かれたことなどから、写楽論争は、今もくすぶり続けています。

※イタリアルネサンスの画家ラファエロやダ・ヴィンチの肖像画には、写楽の役者大首絵の背景の黒雲

母のように、背景が黒で塗りつぶしている絵が美術展で見るかぎりでは多いようです。ラファエロの「大公

の聖母」はもともとは室内の背景があったものを第三者が絵の劣化を隠し、商品価値を高めるために黒く

塗りつぶしたそうです。人物が映えるテクニックは東西同じ感性でしょう。また写楽に工房説があります

が、ラファエロやダ・ヴィンチも弟子を抱えた個人工房を経営していました。その工房は、浮世絵師の工房

より、絵師の狩野派などが、それに近いのではないかと思います。工房説・写楽複数説も、根拠の一つ

は、東洲斎写楽が短期間に浮世絵を量産しているからですが、幕末の大和絵の絵師冷泉為恭は一ヶ月

で40枚描いています。また、頃を同じくして、同名が複数名の職業もあります。身体を使い表現する能や

歌舞伎、声を使う義太夫などには見られないようです。

※2008年7月にギリシャのコレフ島で扇子に描かれた写楽の肉筆画が見つかりましたが、そのものさえ真

贋が問われ、今は、発見そのものも話題に上がりません。ただし、線の筆遣いがいったん戻るというのは

書道、篆刻の描き方で、一九も書道、篆刻はプロ並みでありました。依頼されたか自分用か知りません

が、役者絵を描くことを世間・親兄弟に知られたくない人物が、扇子にまで肉筆の役者絵を描くでしょう

か? ちなみに『松鶴日記』の寛政3年7月18日の条に、「“写楽え扇”貰う」という記録があります。ギリシ

ャのコレフ島で発見された扇子は『松鶴日記』に記録された扇でしょうか! となると寛政3年には絵の活

動をしていたことになり、写楽=能役者斉藤十郎兵衛説は成立しなくなります。

①江戸時代の歌舞伎・浄瑠璃の演目は、縁起を担いで奇数字。

先の『諸家人名江戸方角分』の地蔵橋に住む「写楽斎」は、斉藤月岑が写楽を号東洲斎と記しているよう

に、「東洲斎写楽または写楽」と別人でしょう。“しゃらくさい”の洒落のような雅号「写楽斎」は、あくまで写

楽斎です。“しゃらくさい”は“水くさい”のように、寛政以前は、長崎丸山の遊女が語源の“しゃらくさい”

が、いい意味で用いられていませんでしたから、写楽が消えた以降の享和頃に命名したのでしょう。俸禄

のある武士ならともかく、現代と違い、生活保護も失業保険もない庶民は、洒落で生計は立てられせん。

ここが現代の就活と大いに違う点です。 レジメにありますように、浄瑠璃、歌舞伎の演目は縁起を担いで奇数字にしています。名前も例に倣い、

例えば、豊国は号一陽斎。一陽斎歌川豊国で7字の奇数字になります。写楽の場合、写楽画と落款があ

るように偶数ですが、東洲斎をつなげると、5字の奇数字になります。江戸時代の庶民が縁起を担ぐの

は、現代と違い社会にセーフティーネットもありませんから、神頼みの部分も多く、また、悪事をすると罰

が当たるという道徳的観念が根付いていました。最も閉塞した現代も神頼みで占いが盛んですが・・・。 私は、東洲斎写楽画、あるいは写楽画をにらみ合っても、その真贋を見抜く素養がありません。そこで、

不案内な美術界の視点でなく、当時の江戸文学、草双紙(黄表紙、滑稽本など)から、写楽の正体に迫っ

てみようと、思いました。主な文献・参考資料は添付してあります。もちろん、書籍やインターネット上にも

ない、世の中にない、まったく新しい論証を試みました。歴史の審美眼にさらされ、現代に名を残す浮世

絵師は、役者似顔絵を描かせたら甲乙つけがたいほどの技量があったと思いますから、似顔絵では判

別が非常に難しいと思います。例えば、葛飾北斎は、師匠勝川春章や他人が描いた役者絵似顔絵をそ

っくりに写して楽しんでいました。

②戯作者や浮世絵師に知られた「赤穂浪士事件」の斉藤十郎兵衛がいた。

地蔵橋は、『新編江戸志』に「此道六筋にわかるる所あり、六道冥余の事に故なして地蔵橋というよし」と

あるように、江戸に何か所かありました。そして、写楽と目される能役者斉藤十郎兵衛 など近所の人が

知る魚屋の親父のように、魚河岸では知られているが、世間で周知の人物ではなかったでしょう。十郎兵

衛で、最も名代は、阿波の浄瑠璃で有名な庄屋の十郎兵衛ですが、元禄11年11月に処刑されています。

苗字を名乗るなら坂東氏で、家督を相続しない時分は安兵衛、相続すると代々、十郎兵衛と名乗ってい

ました。阿波の十郎兵衛と同じ元禄時代に、『重修猿楽伝記』『猿楽分限帳』に記載されていた、能役者

斉藤十郎兵衛と同姓同名の別人がいました。れっきとした武士です。世間に知られた人物です。少なくと

も戯作者・浮世絵師には知られていました。能楽狂いの将軍綱吉の治世の元禄15年、赤穂浪士の槍

で、吉良邸玄関で3ヶ所の深手を負い、翌日に25歳で散った、吉良上野介の吉良家家臣、斉藤十郎兵衛

です。能役者十郎兵衛より、浮世絵師や戯作者は、「忠臣蔵」をテーマに作画していますから、阿波の十

郎兵衛も有名ですが、赤穂浪士事件の吉良家家臣斉藤十郎兵衛も世間で知られていました。浮世絵師

葛飾北斎は、「自分は吉良上野介の家老小林平八郎の末裔」と自慢していますし、十返舎一九の戯友の

式亭三馬は、歌川国直画の『忠臣蔵偏痴気論』で、仮名手本忠臣蔵の高師直(モデルは吉良上野介)の

重臣鷺坂伴内(モデルは清水一角)を最高の忠義の人と称賛しています。吉良領(雲母の産地)は一九の

生誕地駿河と地理的にも近く、芝居と違う吉良上野介の評判も耳にしていたので、江戸ッ子のような単純

な心境ではなかったのでしょう。ちなみに、写楽が描いてない演目は、寛政6年9月の河原崎座『仮名手本

忠臣蔵』ですが、十返舎一九には、その後、『初登山手習方帖』の姉妹編十偏舎一九作画『稚(こども)衆

忠臣蔵』寛政12年に、享和2年『忠臣瀬戸物蔵』、享和3年に十返舎十九著『忠臣蔵岡目評判』がありま

す。作品名に奇数字と偶数字に分けて、奇数字の題名の方が、洒脱な文章でも真面目な内容です。三馬

や一九は、主君を守るために一命を投げ打って忠義を貫き、赤穂浪士と切り合い、犬死し、家族は世間

からはバッシングを浴びた、吉良家臣への判官贔屓でした。

一九は、駿府町奉行の同心の重田家長男に生まれ、幼年より武芸に励み、槍術は、かなりの手練だっ

たと、重田家の伝聞にもあります。そこで、上杉家から藩主上杉綱憲の次男の吉良佐兵衛義周(よしま

さ)に従い、吉良家に入り(上杉家は赤穂浪士の暴挙に備え、優れた家臣を送り出しました)、赤穂事件

で、十文字槍や大身槍で3ヶ所刺さされ、翌日、25歳の若さで死んだ斉藤十郎兵衛。同じ武士として、ま

た、槍術の上達者の一九は、その心情を我が身と重ねて、槍創の痛み、運命の不運さを感じ取っていた

かもしれません。そして、なんの因果か、吉良家と、阿波の蜂須賀家の上屋敷は、元禄時代には鍛冶橋

御門内、勅額火事(中堂火事とも)の元禄11年9月の江戸大火の移転先呉服橋御門内でも隣同士でし

た。粗野、硬骨の家柄、阿波の蜂須賀家と貴族的な家柄吉良家が隣同士ではそりが合わないと、江戸

の町人に思われていたのか、蜂須賀飛騨守(徳島藩支藩富田藩初代藩主のちに三代藩主正員が本家6

代藩主を継ぎ富田藩は廃藩)が、老中に進言して、吉良上野介を本所松坂町に移転させ、赤穂浪士の

仇討を遂げ易くしたとの噂もあります。

このような因果話のスキャンダルは江戸人の好みですから、火ないところに煙は立たずと、噂になって

伝播していきます。ついでに、能楽の喜多流は能楽の中でも硬派で、硬骨の武将に好まれました。阿波、

加賀藩などの能楽の流儀になっています。

斉藤姓で有名なのは、江戸後期、寛政、享和、文化に、戯作者の人気者に嘘話で笑わせる斉藤文次

がいます。

享和2年に曲亭馬琴は、斉藤文次を『羈旅漫録』の「嘘譚の名人」に、また、文化7年には、『夢想物語

嘘月爺次郎(後編)』で、嘘月爺次郎の名で登場させています。一九も“膝栗毛”の主人公を弥次郎兵衛と

していますが、この爺次郎が元祖のようです。もう一つ蛇足で、弥次郎兵衛、喜多八のコンビがホモセク

シャルであることは定着していますが、ホモセクシャルコンビのヒントは、小田切土佐守が駿府奉行時に

裁いた、天明元年の新秋、徳雲院の寺男金次と修行僧祖諄の男色の心中事件でしょう。喜多八の名前

は、金比羅節という明和・安永頃の流行り唄で、「きたきたきたさの讃岐の金ぴら」の“きたきた”の囃子

詞が受けて、数々の替え歌が作られましたが、この囃子詞からだと思います。これを「俄」と言います。現

代の人気俳優織田裕二の目薬のCMではありませんが、「きたー!」です。きたー! は、安永4年刊行

の恋川春町作『金々先生栄花夢』にも登場しています。「八」は実父重田家八代与八郎鞭助(幾八説もあ

り)からではないかと思います。能楽者と自嘲する一九は、旅をして、父を1人じめしたかったのでしょう

か・・・。ちなみに、大坂での浄瑠璃作家時代は、父の与八郎と幼名の七郎からペンネームは近松余七で

した。一九にとっては、これも一つの親子旅の形かもしれません。実父を愛していた一九の出奔や放蕩の

理由は、父の後妻、義母りえの実子(一九の義弟義十郎)に、家督相続をさせるためだったと推測できま

す。能役者斉藤十郎兵衛も一九のように出奔や放蕩し家督相続を放棄するとよかった。妾腹の長谷川平

蔵とは少し違いますが、本来、一九は勤勉で生真面目な性格で、柴井竹有という古老の一九エピソードで

は「旅をしていても、のべつ書きものをしていて、寡黙な男」と、紹介され、『随聞積草(南方径方著)』でも

「一九には両三度も出会ひしが、膝栗毛など戯作せし人とは見えず、立派な男ぶりにて、いさヽかかも滑

稽などつヾる人体ともおもえず」と記述されています。仲間をこきおろす曲亭馬琴も義侠心の厚い一九だ

けは、手心を加えています。一九がなぜ、雅号「東洲斎写楽」としたか、推論するには、先ず、一九の性

格を知る必要があります。そして、写楽論争の最大派閥というべき、喜多流の能役者斉藤十郎兵衛説

が、戯作者たちによって、どのようにして作られたかも、併せて推理しなければなりません。

③能役者斉藤十郎が住んでいた「八丁掘地蔵橋」という俚俗地名は、茅場町だけではなく、神田にもあり

ました。

東洲斎の東洲は東の州であり、その方角は八丁堀で、八丁堀に住んでいた能役者斉藤十郎兵衛が写

楽ということになっています。江戸の東の州(ス)はどの位置からでしょう。八丁堀だけが東の州(なかす)

ではありません。江戸城を中心とすると八丁堀は辰の方向です。また、写楽と心友三馬の『稗史億説年

代記』の「倭画巧名尽」の地図では確かに右手少し上(寅の方向)の孤立した小島に「写楽」と描かれてい

ます。これを江戸地図のルールに従えば西が上で東は下になりますから「写楽」は北の位置になります。

写楽は南の洲に住んでいたのではありませんか? 要するに東州(洲)が江戸にある東の州(洲)は無理

があるということです。東州(洲)は東国の江戸なのです。

十返舎一九作『東海道道中膝栗毛』の能役者ならぬ能楽者の主人公弥次郎兵衛、喜多八の住いは、

神田八丁掘です。神田八丁掘地蔵橋には平賀源内の門下天竺老人(桂川甫周の弟甫斎。伝聞では兄

の築地の家という説も)も住んでいました。資料提供などでお世話になった一九の恩人です。この地は、

『金々先生栄花夢』にも登場します。江戸の文化人の代名詞の大田南畝の随筆『奴凧』に、八丁掘地蔵

橋に東江先生居たり」、と記載していますが、どちらの八丁掘なのでしょうか? 神田八丁掘は草双紙に

ちょくちょく登場しますし、一九は、住まいの所在として、「膝栗毛」以外の作品でも神田八丁堀を登場させ

ています。茅場町の八丁堀も神田の八丁堀も、医者、書家、学者、兵法家、歌人、絵師(浮世絵師)、能

役者、具足師、検校などが住む文化の発信地と考えられます。ちなみに浮世絵師写楽とされる能役者斉

藤十郎兵衛の師匠は宝生流家元万作ですが、古地図では、文化4年から宝生家の屋敷は神田白銀町四

けん屋敷、神田八丁掘にありました。さて、写楽が江戸八丁堀地蔵橋に住む阿波候お抱えの能役者斉

藤十郎兵衛に絞り込まれたのは、『浮世絵類考』からでした(添付資料)。

『浮世絵類考』(岩波文庫)の本は、文政元年(1818)の物を活字にした本ですが、これから始まったとい

うのは、各派の統一認識です。この『浮世絵類考』の編集や監修者に、斉藤月しんより二十年以上前に

携わっていた江戸の文化人、太田南畝、山東京伝、式亭三馬などがいます。同じ時代を背景に呼吸をし

ていた十返舎一九が、畏敬する人々たちです。一九の親友(戯友)三馬などは、作画『稗史億説年代記』

でも、写楽に触れています。三十歳の一九は、写楽が活躍した寛政6年(1794)秋頃から寛政7年の間、

写楽の浮世絵の版元耕書堂蔦屋重三郎に、書画の滲みを防ぐ、ドウサ引きをしながら食客をしていまし

たから、写楽の正体は一九に尋ねるのが手っ取り早いはずですが、三馬なども訊ねていないような、い

や、写楽の正体をうすうす知っていた、一九から聞いていたのかもしれません。能役者斉藤十郎兵衛=

写楽の論陣派でも、一九の浄瑠璃の知識や性格、年齢も近いことから、写楽と意気投合して居酒屋で酒

を飲み交していただろうと、推論しています。一九には、豊国画で人気を博した草双紙(合巻)奇数字のタ

イトル『役者似顔早稽古(文化14年一九の序文)』があり、役者似顔絵に一九が精通していたことが分か

ります。画法は写楽に伝授されたのか、以前から、一九が身につけていた芸なのでしょうか。(一九は小

田切直年が大坂奉行に赴任すると、同行して、大坂にて、耳鳥斎に絵を学んだという説がある)。

『浮世絵類考』の編者は、写楽の正体を隠蔽する必要があったのでしょうか? 一九が写楽なら、一九

にはあります。関東では犬、関西ではサルと蔑まれた、以前、小田切土佐守(駿河町奉行、大坂町奉行、

長崎奉行を経て寛政4年~文化8年は北町奉行)の手下で、今は町人の一九が寛政の改革の風俗取締

で入牢すれば、牢名主に糞を食わされ二日目に死にます。一方、能役者斉藤十郎兵衛が写楽なら士分

ですから揚屋、揚座敷(身分の高い武士・僧侶など)で、家元からは破門されても、牢役人に毒を盛られ

て、命まで奪われることはないでしょう。写楽が能役者斉藤十郎兵衛説の陣営は、江戸時代は身分制度

が固定していたので、能役者の家が、悪所の役者絵を描いているのが分かると家族、親戚に迷惑がか

かると、主張していますが、そんな料簡の人が、能役者の家督を継ぐのは難しいのでは、と思われます。

繰り返しますが、能役者斉藤十郎兵衛が絵にハマり込んで、蔦屋重三郎の目に叶うほど、絵の技術に特

化していれば、能役の家元や家元の一族でない、弟子の身分、それも下積みですから、大名お抱えの絵

師(松平定信お抱えの谷文晁のように)になる方法もあります。能や謡に優れていて、藩主専属の師匠と

して大名に仕官した先例はいくらでもありまし、能役者斉藤十郎兵衛のように、能役者も浮世絵師もで

は、親や親戚に迷惑がかかるというより、祖先に申し訳が立たず、親や親戚が勘当し、「能楽をなめる

な」と、家元が破門するでしょう。(長子に生まれたら)養子・入れ子に、家督を譲り、絵師として渡世をす

るのが、順当と思われます。寛政時代でも、武家も商家も、入り婿に継がせるのは特別ではありませんで

した。一年間の非番の時、役者浮世絵を描いて、芸も磨かない、能役者嫌いの斉藤十郎兵衛だったら好

きな絵師に転職したでしょう。生計を立てるには、能楽の道も浮世絵師もそんなに甘くはないし、そんな中

途半端な斉藤十郎兵衛に能を習う、蜂須賀藩主・重臣がどう思うでしょうか。師匠は人生の師匠でもあ

り、幇間とは違います。 ○茅場町八丁掘に住む絵師、能役者、国学者などの文化人の詳しい住いの地図がインターネット上で閲

覧できます。

能も絵もという道楽考えの料簡の写楽(斉藤十郎兵衛)だったら、中途半端が嫌いな蔦屋重三郎も端か

ら見放して、お足を出さず、投資はしないでしょう。ちなみに松平定信も若き日に能楽にハマリ、師匠は観

世太夫織部で、草双紙(寛政2年発刊『天下一面鏡梅鉢』)では、松平定信を揶揄する時に、観世流の家

紋を描き、喜多流と名乗っています。幕政風刺の取締を逃れるためにです。読者は、絵解きをして、ニタ

と北叟笑みます。

④十返舎一九が東洲斎写楽だ。十返舎一九の来歴、性格から雅号の由来を説く。

唐突ですが、この先は、写楽が一九の論証を展開していきたいと思います。東洲斎写楽、東の国の写

楽。十を(繰り)返して読む。歌舞伎のどんでん返しにあたります。江戸語では十は「とう」又は「とを」と書く

ので、「とうじゅう」。江戸後期の書道家佐野東洲などの場合は東洲を「トウジュウ」と読みます。また、地

蔵橋は「しどうばし」と、濁点を付けませんから、「とうしゅう」になります。どう転んでも東洲斎写楽が十返

舎一九であることの一つの証です。さて、十返舎一九の本名は重田貞一(市次良)。重田家過去簿では

幼名七郎(市九、幾五郎)。「十返舎」は香道志野流の黄熟香の十返し香に因んで、ですが、「十返舎」を

筆名に用いたのは、資料『浮世絵類考の遍歴』にあるように、十偏舎一九作画『初登山手習方帖』の翌

年の寛政9年正月が初披露となります。それまでは、「返」の字は「偏」か「遍」を用いていました。大田南

畝や式亭三馬、喜多川歌麿なども、写楽が一九ということは、「十返舎」を用いないことから、解いていた

と思いますが、江戸は、地方から流れて来た遊民の坩堝、掃溜。下衆の勘ぐりで、あれこれ訊くのは無粋

で、軽蔑されました。さて、寛政9年のこの年の5月6日、写楽と一九の恩人の地本問屋耕書堂蔦屋重三

郎が脚気で逝去します。享年48歳でした。このような経緯からも一九が写楽だった臭いがします。義理堅

い性格の一九が写楽の正体を明かすには、蔦屋重三郎の許可が必要だったのでしょう。

写楽デビュー後になりますが、「文楽」が浄瑠璃の代名詞になります。文楽の「文」は「賦」で『漢書』の

「芸文志」に「歌わず誦す、これを賦という」。歌は旋律にのせるが、その旋律によらないで、朗読するの

が「賦」です。そこで、私は「文楽は人々の耳(或いは自分の喉、喉自慢)を楽しませる」と解釈しました。

では、「写楽」は、「浮世(世の中、社会)を写す楽しみ」です(楽しみを申す「申楽」・楽しみを写す「写

楽」)。私の造語ではなく、そう云われていたのです。江戸時代は漢籍から学んでいましたから、「楽」の出

典は、やはり孟子の「君子に三楽あり」(孔子にも益者3楽があるが)からでしょう。孔孟・老荘・朱子学・陽

明学など儒学は戯作者、浮世絵師の基本中の教養です。「君子の三楽」は、「父母がふたりとも存命で、

兄弟が息災で暮らしていること、それが“第一の楽しみ”」。「上を向いて天に恥じる行いがなく、下を向い

て人の恥じる行いをしないこと。それが“第二の楽しみ”」。「天下の英才を集めて教育すること。これが

“第三の楽しみ”」とあります。一九だけの作品に登場する、浮世絵師鳥文斎栄之門下一楽亭栄水(生没

不詳、一楽斎とも)は、十返舎一九研究家の林美一氏を始め、一九研究者には十返舎一九自身という説

があります。もしそうであるならば、「栄水」の(水)は、『論語』の知者は「水」を仁者は「山」を楽しむからで

しょう。能楽者と自分を卑下する一九は、仁者であることを避けていますが、しかし一九には、誇りもあり、

浄瑠璃作家、戯作者としてライバルより知識で劣ると自覚していましたから、一九は知者でありたいと願

ったのでしょう。一九の性格からして、一楽亭の由来は、先の“第一の楽しみ”からと考えられます。(天明

頃にも土屋一楽という世間に知られた有名な籐細工の職人が堺にいました)。また、一九も三馬も親分

肌、人情肌だったので、戯友三馬と同様、一九には弟子が多かったので、後年、“第三の楽しみ”は達成

しました(三馬の弟子には三楽がいます)。さて、残った、“第二の楽しみ”ですが、一九の性格からする

と、「上を向いて天に恥じる行いがなく、下を向いて人の恥じる行いをしないこと」の第二の楽しみは、孔

子の説く仁者のようで、こそばゆいと思ったのでしょう。そこで、一九は“第二の楽しみ”を「浮世を写す楽

しみ」としました。「浮世を写す楽しみ」の語句は、この時代の浮世絵の評論随筆などに見られます。そし

て、一九の座右を「三楽」としました。三楽も「さんらく、さんらく、しゃらく」は、地口ではありませんが、地口

は例えば、「沖が暗いのに白帆がみえる」を「年の若いのに白髪が見える」のような言い回しですが、語勢

い、語路では三楽は「しゃらく」に聞こえます。また、「舎一九」も「しゃらく」に聞こえます。そこで、第二の楽

しみと絡み相まって、「写楽」としたのでしょう。ネーミングを決める時は、複数の要素から成るのです。例

えば、朝子の名前は、一日の新たな始まりの澄んだ朝、そして、輝く太陽の朝日で、素直な心で、いつも

輝いて欲しいと願って名付けました・・・このようにです。

一九は、「浮世を写す楽しみ」で、雅号を“写楽”と決めて、筆で生きようと、寛政2年、大坂から江戸に下

りました。大坂のトラウマがあるので、筆は筆でも「絵」で身を立てようとしたのでしょう。一九の重田家の

家祖は、小田切年直と同じ、武田信玄の仕えた者同士であった事は一九の家が八王子千人同心(八王

子は武田菱の墓が多い)という説があるからです。一九の父重田与八郎が、寛政元年、駿府町奉行所与

力に昇進するのも、小田切直年の後押しがあったのではないでしょうか。 大和郡山藩主山柳沢信鴻(のぶとき)の日記『松鶴日記』の寛政3年7月18日の項(添付資料『浮世絵類

考』の遍歴)に、「“写楽え扇”貰う」という文字が見られます。小田切年直の関係者か? 内田米索(と古

文書では読める)に貰うと読めます。柳沢信鴻も武田遺臣、小田切年直、一九と接点があったのでしょう

か。残念ながら大老格柳沢吉保の孫、信鴻は、写楽デビュー前の寛政4年に逝去しています。鬼平の長

谷川平蔵も小田切土佐守も、ついでに一九も上司の顔を窺いながら仕事をするようなタイプではなかった

ようです。 さて、先ほど説明したように、一九にとって、“第二の楽しみ”は照れ臭く思っていました。しかし、文化11

年(1814)春、墨川亭雪麿の『稗史(はいし)通』の十返舎一九評伝に対して、一九の異常な激怒を忖度す

ると、一九が孟子の「君子に三楽あり」の第二の楽しみも必死に守ろうとしていたことが分かります。

根が真面目で、大坂から人生を出直そうと、江戸に下った一九には、現代の人々が唱えるような、当

時、長崎の丸山の遊女から派生した、「しゃらくせい」などをもじって雅号にするような心の余裕などなかっ

たのでしょう。「写楽 是また哥舞妓役者の似皃を写せしか、あまりに真をか々んとてあらぬさまに書なせ

し」と、太田南畝が『浮世絵類考』に記述していますが、一九には、トラウマがありました。一九、24歳の大

坂時代のことです。筆耕でたまたま浄瑠璃がたりの床本を手伝っていて(ドウサ引きではありません)、若

竹笛躬にそれだけの博学ならと、寛政元(一七八九)年、一九は近松余七(父と自分幼名の一字)の名で

笛躬と並木千柳との合作浄瑠璃「木下蔭狭間合戦(このしたかげはざまかっせん)」を執筆しました。豊竹

座で上演し、異色の大閣物として大当たりしましたが、一九が笛躬に「(実際の)歴史から離れすぎと文

句」をいいますと、千柳から「あほいいなはんな、人形芝居は学問やおまへん」と、意見されています。そ

の反動で、気負いもあったでしょう、実際の役者から離れすぎない、役者絵を描いたため、「あまりに真を

か々と」となってしまったと考えられます。一度あることは二度ある。蔦重でドウサ引きしていた一九を、

「それだけ絵の素養があるなら、役者絵を描いてみないか」と、蔦重が勧めたのでしょう。「浮世絵師は御

大名の(狩野派のような)御絵師とは違います」と、並木千柳ならぬ蔦屋重三郎から小言を言われたかも

しれません。蔦重は、一九の戯作に、「あんたのは“中途半端”。もっとふざけたほうがいい」と、注文を付

けたという逸話があります。どうも、一九には男も女も貢ぎたくなる人間的魅力があったようです。そういう

人間は現代でもいます。

⑤十偏舎十九作画『初登山手習方帖』に入る前に、阿波候のお抱え能役者斉藤十兵衛が写楽だという

云い分。

『絵類考(増補・浮世絵類考)』斉藤月岑追補に、「-天明寛政年中の人 俗称斉藤十郎兵衛 居 江戸

八丁堀に住す、阿波候の能役者也 号 東洲斎・・・」が基本で、後は、裏を取る作業です。斉藤月岑は

考証家で『江戸名所図絵』『武功年表』など、江戸の生活・文化の研究に欠かせない資料を多く残してい

る。そのような人物だから、間違いないと、(「浮世絵類考」では、別紙にあるように著作者の間違いがあ

った)、能役者斉藤十郎兵衛派は強調しますが、世界の歴史の偽書の類は、その道の権威者が認める

ことで、本物に扱われるのも事実です。能役者斉藤十郎兵衛の能の出演記録は文化12年と2つあり、そ

の一つが文化10年11月江戸城表能番組では曲名「八嶋」の下に万作弟子斉藤十郎兵衛と書かれていま

す。ここに記載の十郎兵衛は宝生流家元万作の弟子で、流儀は宝生流、座(組合)は喜多座で、ワキツ

レです。また、河野太郎氏により文化13年『徳川礼典録』4月の能番組で、同様な指摘があります。喜多

流のワキ師の斉藤十郎兵衛という人物は、昭和31年、後藤捷一氏等により、寛政4年、文化14年、文政

14年に実在していたことが分かっていました。寛政4年(1792)8月の阿波・淡路(徳島藩内)の『御両国無

足以下分限帳』に江戸住いの能役者として、「5人扶持判金弐両 斉藤十郎兵衛」の記載名を発見されま

した。また、徳島の「写楽の会」によって、斉藤十兵衛の菩提寺(法光寺=築地から埼玉・越谷に移転)と

過去帳を平成9年に発見しました。そこには「辰三月七日 釈大乗院覚雲居士 八町堀地蔵橋 阿波殿

御内 斉藤十良(郎)兵衛こと 行年五十八歳 千住ニテ火葬」とあります。辰の文政3年(1820)に五十八

歳で亡くなっていますから、逆算すると寛政6年の写楽でデビューの年は冒頭に御案内のように33歳にな

ります。また、これも冒頭にご案内の、内田千鶴子氏は『重修猿楽伝記』『猿楽分限帳』という能の古文書

から、喜多流支配の斉藤十郎兵衛と斉藤与右衛門を探し出しました。この二人は親子で、交互に十郎兵

衛、与右衛門を名乗ることまで突き止めました。以上を整理しますと、阿波候のお抱え能役者斉藤十郎

兵衛(斉藤与右衛門)が江戸詰で存在した。能役者かどうか分からないが八丁掘地蔵橋の阿波殿御内に

斉藤十郎兵衛が暮らしていた。時系列年代順に斉藤十郎兵衛の住まいを追うと、寛政4年(1792)~寛政

11年(1799)までは南八丁目堀阿波屋敷、文化から文政初期は八丁掘地蔵橋と、内田氏は本に書いてい

ます。

古地図見ますと、時代こそ違いますが、安政3年(1856)の地図では南八丁掘5丁目代地の隣の岡嵜町

に「蜂須賀屋敷」があります。文久3年(1863)の地図では、岡嵜町の敷地の半分ぐらいが移転して、岡嵜

町として地蔵橋の近く見られます。元禄、享保には地蔵橋付近に岡嵜町があります。岡嵜町移動・復活

が、阿波屋敷の位置を変えたのではないかと推測します。法光寺の斉藤十郎兵衛の過去帳に、「地蔵

橋、阿波殿御内」とありますから・・・。安政3年(1856)地図に南八丁堀5丁目に1万2千坪余りの蜂須賀家

松平阿波守の中屋敷がありますが、この広大な中屋敷が町奉行所配下の組屋敷のある八丁堀地蔵橋

に存在、或いは移転していたと仮定すると、地蔵橋の周辺は衝撃的変貌を遂げているはずです。その様

な江戸の記事は知りません。 そこで、地蔵橋に住んでいた能役者が居ました。大名・幕府の紳士録年鑑の『武鑑』に載っていました。

『武鑑』では、斉藤十郎兵衛は見出せませんが、斉藤与右衛門がありました。『武鑑』に載る斉藤与右衛

門は、法光寺の過去帳にある斉藤十郎兵衛の親である。なぜならば斉藤家は子が十郎兵衛なら親は与

右衛門と交互に名乗るからだと、写楽=斉藤十郎兵衛陣営は論じますが、『武鑑』では、斉藤与右衛門

の名は、御能役者衆の喜多座組合に、天和(てんな)3年(1683)~慶応3年(1867)まで、(元禄11年12年

を除き)、与右衛門の名でで継続的に登場します。住いの地蔵橋には、明和4年(1767)~安永・天明元

年(1781)までで居ました。天明4年(1784)以後、慶応3年まで「八丁堀7ケン丁」です。(抜けている年代

は判読できない事や武鑑の休刊行です)。十郎兵衛と与右衛門が同一人物であるには、斉藤家の菩提

樹の過去帳は、十郎兵衛が文政3年に亡くなっていますから、地蔵橋でなく「八丁堀7ケン丁」でなければ

なりません。思えば、喜多流の3代目家元宗能親子は、貞享3年(1686)に、徳川綱吉の廊下番の役職を

辞退したために、追放、財産没収、喜多座は解散の憂き目にあっています。それから7年後、元禄6年

(1693)、太平武鑑に喜多座に斉藤与右門の名が鮮明に見えます。(元禄3年の武鑑では判読できない

が、斉藤与右門と推測はできる)。斉藤与右門の斉藤家は、貞享3年の事件で、権力者の恐ろしさを身に

沁み、当然、子孫に口伝、或いは家訓にしたと推測します。斉藤与右門の家は、慶応3年まで続きます。

そのような由緒ある斉藤家を継ぐ者が、非番で下積のストレスと時間をもてあまし、東洲斎写楽の号で浮

世絵を描くとは、考えにくいと言わざるを得ません。武鑑に毎年技能者として名が記載されるのは、江戸

時代全人口3千万人としても、現代の紫綬褒章受章者より少ないでしょうから、その家柄、人物は、能楽

一筋で、その世界では知られた人物でしょう。ちなみに、写楽を研究する現代人で紫綬褒章の候補者に

該当する人はいるのでしょうか。

寛政8年(1796)の新春に十編舎一九作・画『初登山手習方帖』が榎本屋吉兵衛から発刊されました。そ

の中に東洲斎写楽の落款のある、凧に描いた役者絵が登場します(添付資料の2枚の1枚目)。

●『初登山手習方帖』の凧に描かれた絵は市川蝦蔵の「暫」というのが、根拠は分かりませんが、専門家

の定説です(専門家の説は時として、贋作を世に送り出します)。絵解きをすれば、絵がショボクレている

ことや素襖大紋三升紋の中に門の一字があるようにも見え、また、この絵だけが、切落から揚げられた

凧絵からして(天国に行った)、「暫」を得意としていた寛政6年(1794)11月(10月とも)に亡くなった、人気

俳優二代目市川門之助(素襖大紋は市川一門の三升、胴丸が三升に門)を描いたのではないかと思っ

ています。しかしながら、蝦蔵も追善絵の門之助の役者絵も落款は「写楽画」で、[東洲斎写楽画] では、

寛政6年11月、河原崎座『松貞婦女楠』の2代目市川高麗蔵の「暫」です(素襖大紋は市川一門の三升、

胴丸が三升に高)。また、『初登山手習方帖』の内裏雛の姿絵は[東洲斎写楽画] の尾上松助(高麗蔵の

ウケ「公家悪」)の構図と全く同じです。そして鎌倉権五郎を一九の顔、ウケは歌麿に似せ、据え換えたと

思われます。まさに、写楽が一九の証明です。誠に、残念ですが、この解釈に勝る解釈は当分の間は、

多分、現れないと思います。

○寛政7年、蔦屋宅を出た一九が住んだ、長谷川町の地図が『燕石十種(中央公論社)』第5巻の『寛天

見聞記』に載っています。長谷川町の地図はインターネット上でも閲覧できます。

『初登山手習方帖』筋書は、「手習師匠も手に負えない、腕白で勉強嫌いな裕福な町人の息子が、昼寝

の夢に学問の神様の天神様が現れ、物分かりの良い天神様にねだって、長谷川町の隣町に連れていっ

てもらって、菓子の生えている庭や大人の娯楽場所で、夢中になっていたが、やがて、同年輩の子供たち

が手習の山へ登って行くのを羨ましくなり、心を改めて勉強に精を出すようになった、親の喜びの背に、

天神様は去っていく。そして、立派な息子へ成長する・・・」と、いった、浄瑠璃の『菅原伝授手習鑑』の登

場人物の何人かの名前が出てくる、嵌め込み趣向がありますが、まったく、なんの変哲もない詰らない話

です。これでは誰もお金を出しては、読みません。ところが、この草双子のある部分には、黄表紙特有の

「絵解き」「ちゃかし」「はぐらかし」「うがち」「もじり」などを通して、黄表紙の面白さが織込められています。

それなら、貸本屋で借りて読みます。そして、この黄表紙には、写楽の正体を垣間見ることができます。

現代人の視点を忘れ、江戸の町人になったつもりで、解読していきます。

○『初登山手習方帖』は、『江戸の戯作絵本(四)末期黄表紙集』現代教養文庫(社会思想社)に収めら

れ、校訂もされていますから、古文書が解読できなくとも分かります。

管見では世界中で誰も解いていない、一九の意とするところを独自の解釈で、ご案内します。『初登山

手習方帖』の中でも、この見開き2枚(4頁)は、現代の週刊誌の袋綴じの特集物で、写楽にまつわる項で

す。そして、写楽の正体が分かります。最初に登場するは版元蔦屋重三郎が面倒をみて世に出た浮世

絵師、葛飾北斎・喜多川歌麿・東洲斎写楽(十返舎一九)が凧で登場します、なんと、その実体は? こ

れが黄表紙の面白さです。また、寛政6年冬(11月)頃の江戸の出来事を回想するようにできてます。一

つは11月が閏月である事。此の月写楽は精力的に筆をとっています。このことも写楽が一九を暗示させ

ます。

※著作権法にのっとり、『初登山手習方帖』のこの頁の掲載を「東京都立中央図書館より掲載許可

(2012年12月20日付)を得ています」

○この部分は寛政七年刊『敵討義女英』の仇討を受け、写楽(一九)の恩人蔦屋重三郎の仇討です。寛

政元年刊唐来三和作栄松斎長喜画『天下一面鏡梅鉢』を読んだ、江戸時代の読者(私も)は、登場人物

が、天神様が菅原道真で、梅鉢紋が白河松平家と同紋から松平定信と重ねて読みます。それで、『初登

山手習方帖』の趣向も絵解きも分かります。全頁の趣向は松平定信の朱子学を穿っています。登場する

のは、定信と違って、物分かりの良い道真。もちろん、お上(幕府)へ弁明できるように玉虫色にしてあり

ます。凧に描かれる達磨、奴の絵を登場させているのは、季節が正月であることと、松平定信の著作『鸚

鵡言』の「政治は凧を操るように」からです。それを茶化した、恋川春町の『鸚鵡返文武二道』のパクリと、

読者は絵の趣向を読みとります。舞台の上は、右から、寛政六、七年、ういろう売ではないが、勝川派か

ら破門され、七色唐辛子売りや凧・絵馬・提灯などを描いて、糊口をしのいでいた 悲運の時の俵屋宗理

(葛飾北斎)で、宗理は手も足も出ない達磨凧、傍に女童に宗理の幼い娘お栄(後の葛飾応為)は、当時

流行の大凧ならぬ子供凧、対して、当時、絶頂期の喜多川歌麿の内裏様凧、奴凧は蔦屋重三郎。切落

(①写楽は見物人。②写楽(一九)の、支持・読者層。例えば、店の手代衆、町屋、武家の有閑女性、俗

な勤番侍、地方で俳句・狂歌をひとつひねろうかという庶民など)から揚る凧は、東洲斎写楽画の(定説に

従い)蝦蔵演じる「暫」の役者凧で、写楽です。これが絵解き。さて、この場面での絵の趣向は、達磨は、

実は、宗理(葛飾北斎)ではなく、白河達磨(松平定信が谷文晁に描かせた)で、即ち、松平定信の楽翁

です。この絵の解説は、「暫のたこがぶうぶうとうなり出せば、ウケは内裏様、達磨様はひげが似たとてな

まず坊主の役(「暫」にでる鹿島入道)」とあります。(ちなみに蜀山人の狂歌に、「暫という一ト声に大地震

なまず坊主や驚ぬらん」がある)

最初に、写楽の役者凧、「暫」から、文句を言われているは、歌舞伎の用語でいうウケの公家悪、歌麿

の内裏様凧。「人まねきらひ敷きうつしなし自力画師歌麿」と自分を賛美する絶好調の喜多川歌麿を配置

しています。写楽は、翌年、歌麿に、歌麿画の文読みで、「この葉絵師」、「安物(写楽)を買い込む版元

(蔦屋重三郎)の鼻ひしげをしめす」「わるぐせをにせたる似づら絵」などと、こきおろされています。当時

から歌麿は業界で、あからさまに写楽の事を批難していたのでしょう。先の文読みのある歌麿画『錦織歌

麿形新模様』は寛政9年(1797年)作と言われていますが、寛政8年の様な気がします。

それは、それとして、写楽がブウブウ(凧の糸の音にひっかけ)文句を言っています。解説文には、「・・・

闇に鉄砲当たはずれはたゞご見物のご評判を種が島と、ホヽあやまって申す」と、あります。明治に福沢

諭吉は、幕臣勝海舟が明治政府の要職に就いたことを執拗に批判しますが、勝は「自分の出処進退は

自分で決めるもの。それをけなすのは他人の勝手・・・」と、放った様に、写楽(一九)も、「評価はご見物

(読者)」が決めるもの。けなすのは他人の勝手」と、述べています。次は、奴凧(蔦屋重三郎)が達磨凧

(楽翁)にぶうぶう文句を言います。ト書きでは、だるまはころころと転げて、カタリというかげ(歌舞伎の舞

台の袖で演じる音楽や拍子木)をきっかけに、「(達磨が)何者だヱヽ」と、言うと書いてあります。この挿

絵の中で唯一お足(投資)を出した(絵師に投資した蔦重、足が浮腫みの脚気の蔦重)が、両手を懐に隠

し、奴の喧嘩の構えで、「(達磨に向かって)おいらタコなら貴様もタコ、合わせて二たこ三たこたこ、ハテ

地口でもなんでもなことであったよなア」。と、前老中首座松平定信に、貴様もタコ野郎だと、文句を付けて

います。この幕府、松平定信への罵倒は死罪に相当しますが、歌舞伎十八番「外郎売り」の口上の早口

言葉に真似て、逃げをうっています。

寛政の改革で、財産半減や営業を妨げられた蔦重が怒っているのです。さて、続いての文章は現代人で

は解けません。そのセリフは、写楽(一九)と蔦重の合同セリフ、「何のことはねぇ、金比羅様へ入った泥

棒が金縛りというものだ」です。なんの事か分かりません。それでいいです。金比羅様へ入った泥棒が金

縛り。隠語では逮捕されるという意味ですが、当時の草双紙の読者は、穿って読みますので、そう解釈は

しません。この場合の金比羅様は、初代高松藩主松平頼重公を指しています。金比羅様を信仰支援した

名君松平頼重は、御三家水戸家の長子に生まれながら高松藩に入封し、水戸家を継ぐことが出来ませ

んでした。この高松藩の名君松平頼重公と田安家から松平白河家に養子に入った為に将軍になれなか

った白河藩の名君松平定信公の境遇を重ねています。そこで、先の文章の内容は、寛政の改革で浮世

は牢獄の様で、武士も町人も身動きがとれない、操られた凧であると、政治風刺をしています。これがお

上に知れたら連座で死罪ですが、刺戟的で読者はそうだそうだと喝采です。

松平定信の政治をちゃらかした落首

○蚊ほど五月蠅きものはない ぶんぶん(文武)と 夜も眠れず ○改革ほど五月蠅きものはない かゆい(改)かく(革)、かゆいかくで 夜も眠れず ●さて、『初登山手習方帖』に、「書きのめす」という言葉がでてきますが、安永・天明の頃の通人の言葉

で、「たぶらかす」ことです。戯作者で、「吉原」にいりびたって、金を使ったのは、山東京伝と十返舎一九

と言われています。それだけに花魁言葉も正確で、京伝、一九の作品は、「吉原」で遊ぶ庶民の入門書で

もありました。この本の悪ガキ「長松」という名は、『寺子短歌』か、『菅原伝授手習鑑』寺小屋からです

が、『膝栗毛」を始め、一九の作品では、悪ガキには長松の名前を用いています。この時代の腕白な子

の代名詞だったのでしょう。また、ネタと鉄砲をもじり、また、『仮名手本忠臣蔵』の種子島の六が登場す

る場面のセリフを暗示させたり、『暫』のツラネをもじって、写楽(一九)のツラネ(自己紹介)を喋っていま

す。この『初登山手習方帖』の解釈も現代人が納得しても、江戸人に向けての草双紙(黄表紙)ですから、

その時代の草双紙(黄表紙)の読者が感心しなければ意味がありません。そのためには、江戸時代の草

双紙(黄表紙)を沢山読むことが、基本でしょう。

※著作権法にのっとり、『初登山手習方帖』のこの頁の掲載を「東京都立中央図書館より掲載許可

(2012年12月20日付)を得ています」

先にもご案内いました、『燕石十種』5巻(中央公論社)の『寛天見聞記』には、一九が蔦屋を出て、住んだ

長谷川町の近隣の町の地図と、その頃の町の様子が詳しく解説されています。

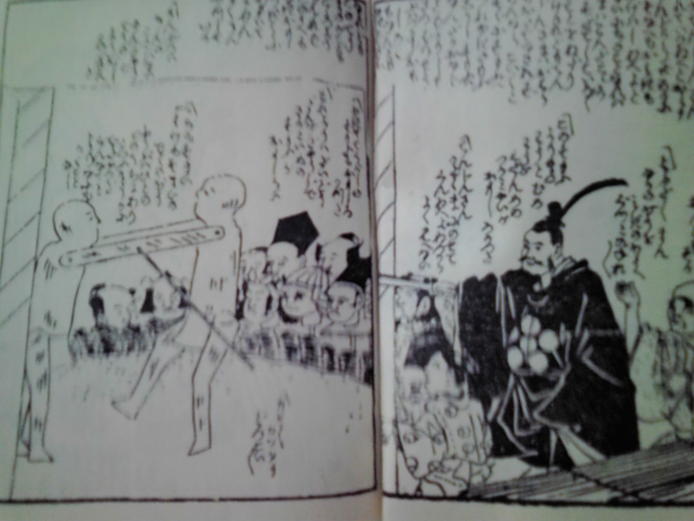

さて、上の頁は、歌麿への仇討です。この見開の頁の絵で面白いのは、土俵を眺めている見物の人形

です。右の『仮名手本忠臣蔵』の大星由良之助(大石内蔵助)の隣の塩冶判官(浅野内匠守頭)の目(原

本、活字本)を当時流行の虫眼鏡の拡大鏡で見ると、読者をその目が窺っていることが分かります。『初

登山手習方帖』を是非ご覧ください。一九が目玉の表現が巧みだった証拠です。ここでも、写楽が一九で

あると推測できます。阿波の能楽者斉藤十郎兵衛が写楽説は完全に消えました。さて、長谷川町の横通

りの人形町の人形(人形相撲の見物)が、「忠臣蔵」にちなんでいるのは、長谷川町の近く葺屋町の操り

(人形)瑠璃「土佐座」にて、『仮名手本忠臣蔵』12段をつづき幕なし、大仕掛を初めて興行したからです。

それに、人気を博した『敵討義女英』を受けて、仇討物の大芝居『忠臣蔵』を観客に見立ています。江戸

の人々は、生の江戸社会のスキャンダルな情報の中で暮らしています。

この見開きの頁にも、写楽と関係の深い重要なセリフが登場しています。①として、見物(人形)は、寛

政6年冬場所前頭張出の大童山が不出場でしたので、「だいどうざんが行司で猿と犬の相撲が面白い」と

いうセリフを発しています。7歳で体重19貫(71キロ)の童で初土俵が数えの7歳。この大童山は写楽が好

んで描いています。作品には、東西の力士を控えての大童山土俵入りがあります。猿と犬は東西の密偵

の陰語ですから、その頃盛んだった江戸・大坂交流の東西相撲を表しています。そして、サルとイヌの隠

語を用いることで、前頁の「金比羅様へ入った泥棒が金縛り(隠語)というものだ」を受けながら、お上に

詰問された場合の逃げを打っています。さて、一九(写楽)が云いたいことは、浮世絵の第一人者、絶好

期の喜多川歌麿が写楽をけなそうが、見物(読者)、それも『仮名手本忠臣蔵』の舞台に登場する役者た

ちが、(写楽は寛政6年9月河原崎座仮名手本忠臣蔵は一枚も描いていませんので)東洲斎写楽の役者絵

を見たいとリクエストしているとなります(凄い自信です)。一九の作品には「金比羅参りにいったら猿で帰

ってくる」など、現代人には意味不明なものがありますが、一九が、東西相撲と云わず、「猿と犬」としたの

は、葺屋町川岸の芝居は猿狂言が専らだったこともあります。喜多川歌麿が写楽を浮世絵師として認め

なくとも、(読者)は、東洲斎写楽の浮世絵を見たいといっている。一九(写楽)の自負です。

写楽と関係の深い重要なセリフ②は、相撲人形の上にあります。セリフの「<勝ちもすまいまけもすまい

のでくのぼう勝負は人の手の内にあり>という狂言に出たやつた。こんなことより何も書くことなし」です。

相撲人形の意味するところは、この近辺には揚屋が多く、大人の世界を覗いた長松が「葺屋町河岸の相

撲もおもしろかった」という、男芸者の出し物に、ひとりがふたりで相撲をとっているように見せる芸があり

ます。ひとり相撲ですから浮世絵師に負けも勝ちもないと云い放っています。でくのぼうだから、絵として

は、(相撲)人形でなければなりません。「勝負は人の手の内にあり」は、手の内(なか)は、三味線の撥を

持つ時、手で握る所。そして、男芸者は太夫ともいいます。ここでまた、操り浄瑠璃です。浄瑠璃は太夫、

三味線、人形遣いの「三業」の三位一体(三楽ではありません)の演芸であるとしながら、筆遣いが上手

(歌麿)だけでは一人相撲、それでは浮世絵は成り立たないと痛烈に諭しています。ほとんどの浮世絵師

は画工で草双紙の挿絵が主体ですから、草双紙は、戯作者・画工・版元の三位一体(浮世絵は浮世絵師

と版元と読者または彫師・刷り師)で成り立つと、一九(写楽)は、持論を展開しています。近江商人の「三

方良し」です。江戸時代の黄表紙のヘビー読者は、ここまで深読みして、ほくそえむ(悦に入る)のです。

何度も云いますが、それでなければ、黄表紙はお金を出しては読みません。歌麿は晩年に向かい、絵の

質が落ちていきますが、それを暗示させるセリフです。この解釈に勝る解釈は、なかなか現れないかも知

れません。

●結論。能役者斉藤十郎兵衛が写楽でないというまとめ。

能役者斉藤十兵衛は、一九が用いる「能楽堂」「能楽者」からであり、写楽は、当時知られた阿波の十

兵郎兵衛や吉良の家臣斉藤十郎兵衛、斉藤文次のシャッフルと考えます。茅場町の八丁堀の岡嵜町の

蜂須賀屋敷に斉藤十郎兵衛が住んでいたので、現代人が写楽の謎を追って、阿波候お抱え+能役者+

斉藤十郎兵衛とジグソーパズルの様に当て嵌めていったように、江戸の戯作者、考証家も風聞をたより

にジグソーパズルの様に当て嵌めていったのです。現代人も江戸人も推理回路の構造や謎解きの解明

方法は変わりません。

ようするに、現代人が能役者斉藤十郎兵衛を写楽に作り上げたように、戯作者たちが作り上げたので

す。

山東京伝の実弟京山の娘が茅場町の八丁掘の町同心に嫁いでいる(後不縁)ので、実兄山東京伝を

通じ、京山とも親しい一九は、八丁堀周辺の情報に不案内ではありません。当時、戯作者も浮世絵師も

八丁堀地蔵橋周辺に不案内ではありませんでした。一九の戯友の三馬には、三馬作画『稗史億説年代

記』があるように写楽に詳しいのか、それとも「按ずに」の程度の知識なのか理解しがたいですが、江戸

後期の写楽の評価は三馬の表現する程度だったのかもしれません。先の土俵の絵にある「読者が写楽

の絵を見たい」は、後年に歴史が写楽の絵に高い評価をするだろうと、一九の思いであったのかも知れ

ません。

写楽が僅か10ヶ月消えたのは、幕府の風俗取締であり、現代人と当時の江戸の人々の美的感覚は相

違があると思いますが、今日の歌舞伎座タワーのギャラリーに展示されている、江戸以降の名優が演じ

たモノクロ写真を見るかぎり、写楽の描く役者絵は、「写楽 是また哥舞妓役者の似皃を写せしか、あまり

に真をか々んとてあらぬさまに書なせし」と、太田南畝が『浮世絵類考』に記述していますが、寛政当時の

歌舞伎役者たちに、写楽の役者絵は、意外と受け入れられていた(採算が取れていた)と推測いたしま

す。幕府の風俗取締の厳しいご時世に、この辺が写楽の幕引き(商売は引き際が大事)、出版の名プロ

デューサー蔦屋重三郎は、そう決断したのでしょう。

※この研究内容は、世田谷区主催の「学びのプレゼン~学習活動発表会」2012年12月1日(土)、(弦巻)

教育センター3階「ぎんが」で発表しました(発表記録を印刷物として世田谷区が作成)。これらの資料か

ら、著作権の存在が当方にあり、無断での転載、知的所有権の侵害を禁止します。※当サイトの掲載情

報の無断転載を禁止します。飯田(イ)

戻る 戻る

|